水戸藩 第九代藩主 徳川斉昭公が取り組んだ焼物です。

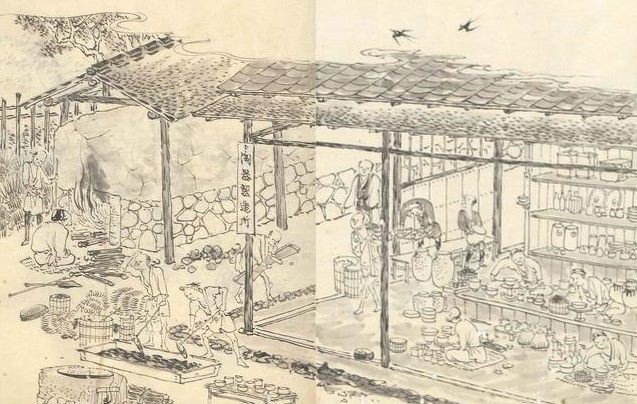

斉昭公は、藩の財政再建に止まらず、藩民の利益創出を目的とし、天保九年、七面製陶所を開窯し、陶磁器の生産を行いました。

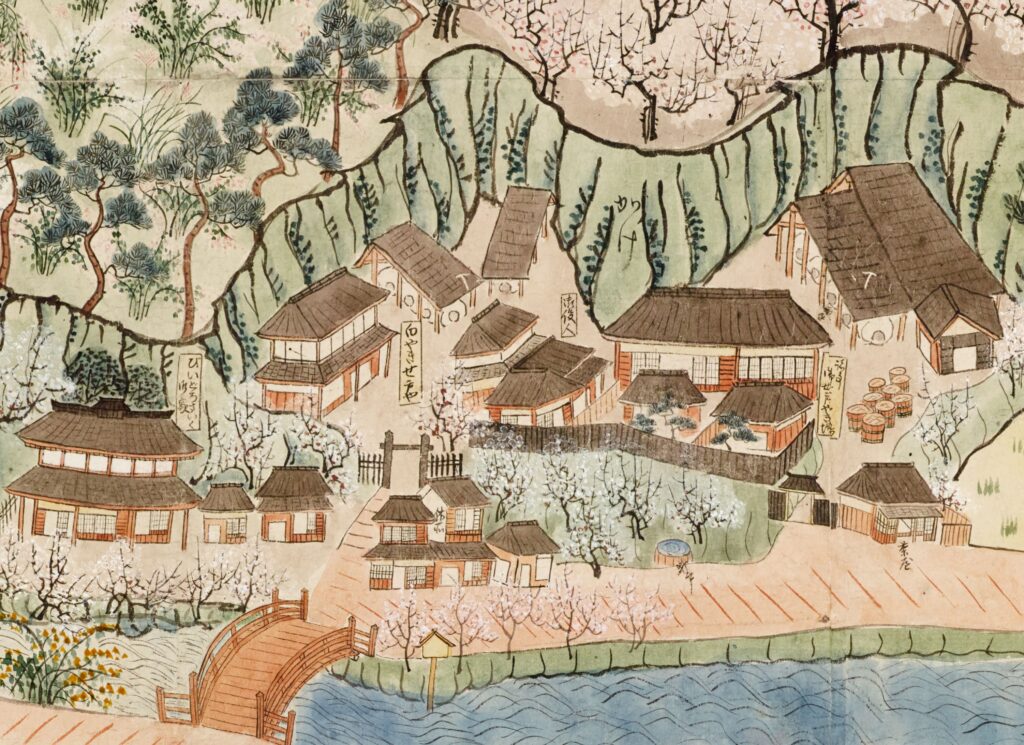

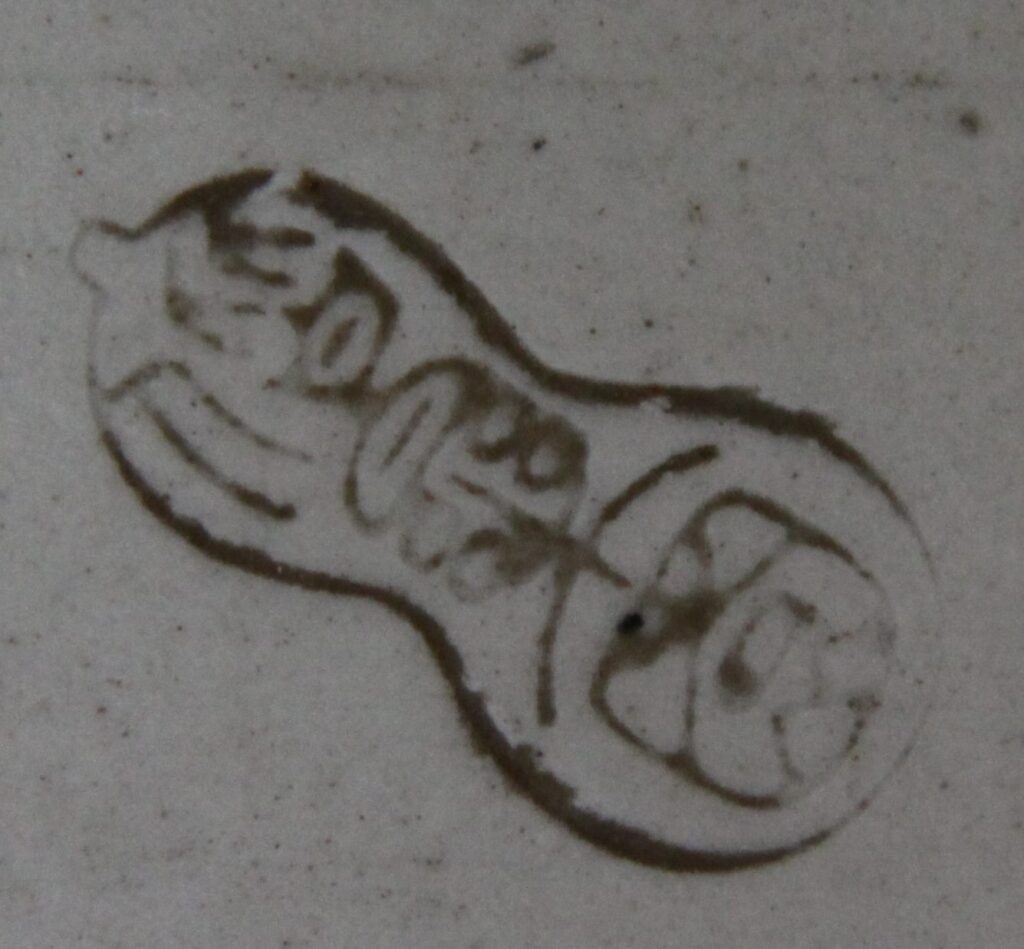

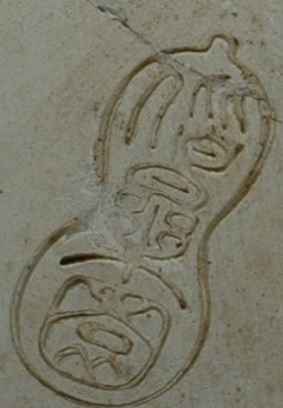

びいどろさいく御家、白やきせとや、諸事御せ戸やき場 部分拡大図

<大洗町 幕末と明治の博物館寄託>

<大洗町 幕末と明治の博物館寄託>

※右下の赤枠の部分が「七面製陶所近辺」に該当

松平 雪江 『庶物会要』「常磐公園攬勝図誌 続編上巻」稿本より

<水戸市立博物館所蔵>

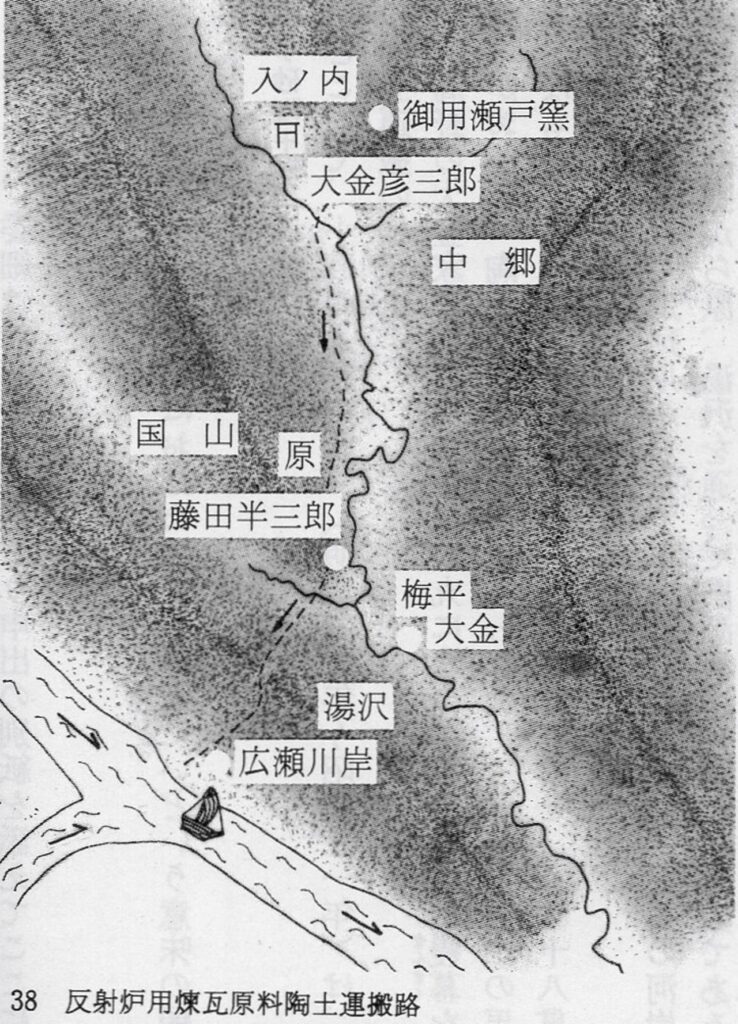

陶器の製造に使用されていた原料は、旧水戸藩の領地であった小砂(今は小砂焼で知られる栃木県 那珂川町 小砂)の陶土が使用され、高野より産出された陶土は、原~湯沢を通って広瀬川岸へ運び、那珂川にて船で運搬されていました。

発行所 日本窯業史研究所

七面製陶所への陶土の運搬も主に船を使用し、運搬経路は那珂川から旧桜川を通じて千波沼(今の千波湖)へと繋がる水戸城を中心とした自然の水路が利用されていたと考えられています。

水戸城下絵図(部分)【慶安四年(1651)~明暦元年(1655)】

(那珂川から千波沼への水路近辺拡大之図)

明治維新の廃藩置県に伴い、明治四年頃に七面製陶所が閉鎖され、わずか三十年余りで途絶えてしまった「幻の焼物」です。

<茨城県立歴史館蔵>

<茨城県立歴史館蔵>

<茨城県立歴史館蔵>

<茨城県立歴史館蔵>

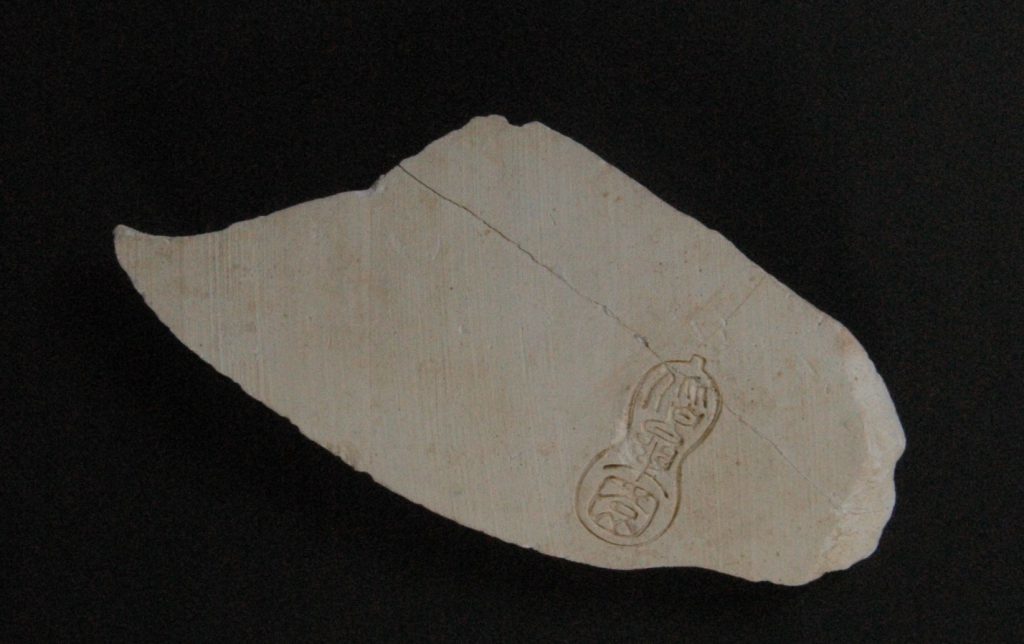

<水戸市教育委員会蔵>

<水戸市教育委員会蔵>

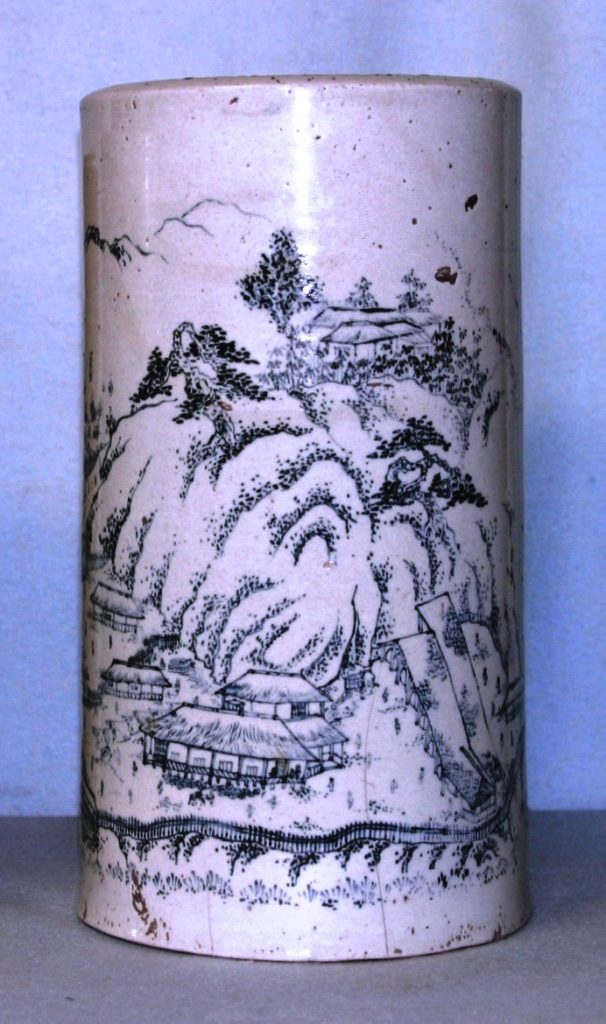

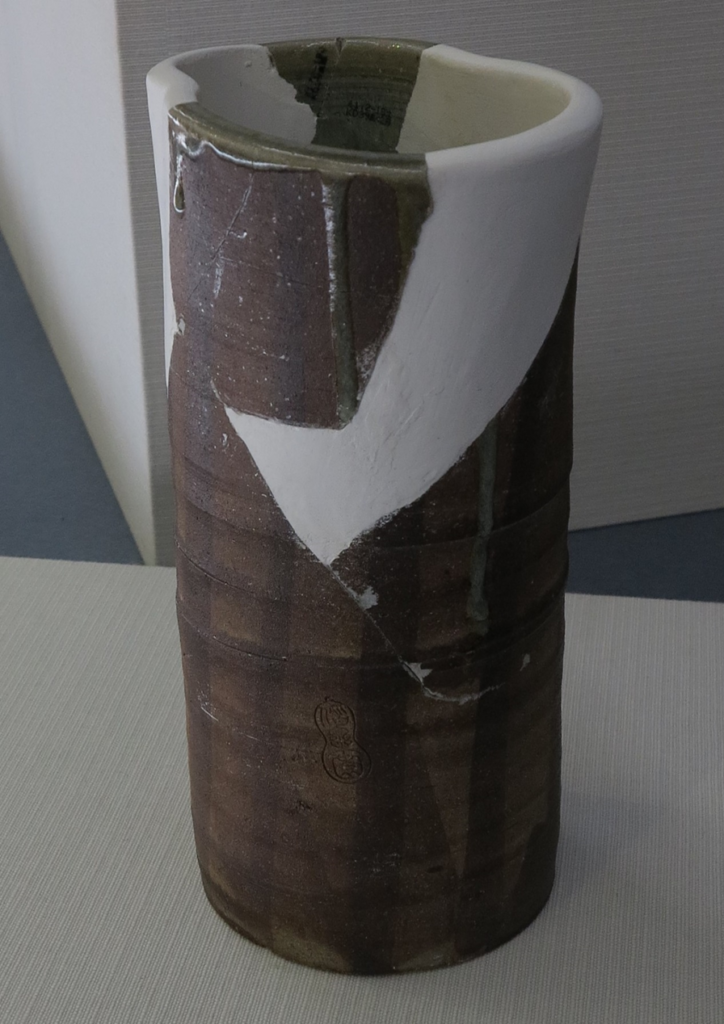

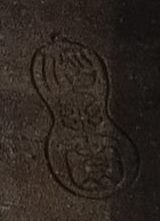

The Art Object: Flower Vase,cylindrical

Japanese 1850

Object Place: Kairakuyen

<水戸市教育委員会蔵>

<水戸市教育委員会蔵>

<水戸市教育委員会蔵>

<水戸市教育委員会蔵>